2020年2月28日,英國旅美物理學(xué)家、普林斯頓高等研究院教授弗里曼·戴森不幸去世,享年96歲。戴森在物理學(xué)造詣深厚,是我國物理學(xué)家楊振寧先生的同事和朋友,曾稱楊先生為“保守的革命家”。他知識豐富,思考深邃,對物理學(xué)之外也多有評論,例如他曾經(jīng)稱“生物學(xué)是21世紀的科學(xué)”。 《鳥和青蛙》(Birds and Frogs)是戴森應(yīng)邀為美國數(shù)學(xué)會愛因斯坦講座所起草的一篇演講稿,該演講計劃于2008年10月舉行,但因故被取消。這篇文章全文發(fā)表于2009年2月出版的《美國數(shù)學(xué)會志》(NOTICES OF THE AMS, VOLUME56, Number 2)。’

有些數(shù)學(xué)家是鳥,其他的則是青蛙。鳥翱翔在高高的天空,俯瞰延伸至遙遠地平線的廣袤的數(shù)學(xué)遠景。他們喜歡那些統(tǒng)一我們思想、并將不同領(lǐng)域的諸多問題整合起來的概念。青蛙生活在天空下的泥地里,只看到周圍生長的花兒。他們樂于探索特定問題的細節(jié),一次只解決一個問題。我碰巧是一只青蛙,但我的許多最好朋友都是鳥。 這就是我今晚演講的主題。數(shù)學(xué)既需要鳥也需要青蛙。數(shù)學(xué)豐富又美麗,因為鳥賦予它遼闊壯觀的遠景,青蛙則澄清了它錯綜復(fù)雜的細節(jié)。數(shù)學(xué)既是偉大的藝術(shù),也是重要的科學(xué),因為它將普遍的概念與深邃的結(jié)構(gòu)融合在一起。如果聲稱鳥比青蛙更好,因為它們看得更遙遠,或者青蛙比鳥更好,因為它們更加深刻,那么這些都是愚蠢的見解。數(shù)學(xué)的世界既遼闊又深刻,我們需要鳥們和青蛙們協(xié)同努力來探索。 這個演講被稱為愛因斯坦講座,應(yīng)美國數(shù)學(xué)會之邀來這里演講以紀念阿爾伯特•愛因斯坦,我深感榮幸。愛因斯坦不是一位數(shù)學(xué)家,而是一位融合了數(shù)學(xué)感覺的物理學(xué)家。一方面,他對數(shù)學(xué)描述自然界運作的力量極為尊重,他對數(shù)學(xué)之美有一種直覺,引導(dǎo)他進入發(fā)現(xiàn)自然規(guī)律的正確軌道;另一方面,他對純數(shù)學(xué)沒有興趣,他缺乏數(shù)學(xué)家的技能。晚年時,他聘請一位年輕同事以助手身份幫助他做數(shù)學(xué)計算。他的思考方式是物理而非數(shù)學(xué)。他是物理學(xué)界的至高者,是一只比其他鳥瞭望得更遠的鳥。但今晚我不準備談愛因斯坦,因為乏善可陳。 弗蘭西斯·培根和勒奈·笛卡爾 17世紀初,兩位偉大的哲學(xué)家,英國的弗蘭西斯·培根(Francis Bacon)和法國的勒奈·笛卡爾(Rene Descartes),正式宣告了現(xiàn)代科學(xué)的誕生。笛卡爾是一只鳥,培根是一只青蛙。

培根(左)、笛卡爾(右) 兩人分別描述了對未來的遠景,但觀點大相徑庭。培根說:“一切均基于眼睛所見自然之確鑿事實。”笛卡爾說:“我思,故我在。” 按照培根的觀點,科學(xué)家需要周游地球收集事實,直到所積累的事實能揭示出自然的運動方式。科學(xué)家們從這些事實中推導(dǎo)出自然運作所遵循的法則。根據(jù)笛卡爾的觀點,科學(xué)家只需要呆在家里,通過純粹的思考推導(dǎo)出自然規(guī)律。為了推導(dǎo)出正確的自然規(guī)律,科學(xué)家們只需要邏輯規(guī)則和上帝存在的知識。 在開路先鋒培根和笛卡爾的領(lǐng)導(dǎo)之下,400多年來,科學(xué)同時沿著這兩條途徑全速前進。然而,解開自然奧秘的力量既不是培根的經(jīng)驗主義,也不是笛卡爾的教條主義,而是二者成功合作的神奇之作。400多年來,英國科學(xué)家傾向于培根哲學(xué),法國科學(xué)家傾向于笛卡爾哲學(xué)。法拉弟、達爾文和盧瑟福是培根學(xué)派;帕斯卡、拉普拉斯和龐加萊是笛卡爾學(xué)派。因為這兩種對比鮮明的文化的交叉滲透,科學(xué)被極大地豐富了。這兩種文化一直在這兩個國家發(fā)揮作用。牛頓在本質(zhì)上是笛卡爾學(xué)派,他用了笛卡爾主義的純粹思考,并用這種思考推翻了渦流的笛卡爾教條。瑪麗·居里在本質(zhì)上是一位培根學(xué)派,她熬沸了幾噸的瀝青鈾礦渣,推翻了原子不可毀性之教條。 在20世紀的數(shù)學(xué)歷史中,有兩起決定性事件,一個屬于培根學(xué)派傳統(tǒng),另一個屬于笛卡爾學(xué)派傳統(tǒng)。第一起事件發(fā)生于1900年在巴黎召開的國際數(shù)學(xué)家大會上,希爾伯特(Hilbert)作大會主題演講,提出了23個未解決的著名問題,繪制了即將來臨的一個世紀的數(shù)學(xué)航道。希爾伯特本身是一只鳥,高高飛翔在整個數(shù)學(xué)領(lǐng)地的上空,但他聲稱,他的問題是給在同一時間只解決一個問題的青蛙們。第二起決定性事件發(fā)生在20世紀30年代,數(shù)學(xué)之鳥——布爾巴基學(xué)派(Bourbaki)在法國成立,他們致力于出版一系列能將全部數(shù)學(xué)框架統(tǒng)一起來的教科書。 在引導(dǎo)數(shù)學(xué)研究步入碩果累累的方向上,希爾伯特問題取得了巨大成功。部分問題被解決了,部分問題仍懸而未決,但所有這些問題都刺激了數(shù)學(xué)新思想和新領(lǐng)域的成長。布爾巴基綱領(lǐng)有同等影響,通過帶入以前并不存在的邏輯連貫性、推動從具體實例到抽象共性的發(fā)展,這個項目改變了下一個50年的數(shù)學(xué)風(fēng)格。在布爾巴基學(xué)派的格局中,數(shù)學(xué)是包含在布爾巴基教科書中的抽象結(jié)構(gòu)。教科書之外均不是數(shù)學(xué)。自從在教科書中消失后,具體實例就不再是數(shù)學(xué)。布爾巴基綱領(lǐng)是笛卡爾風(fēng)格的極端表現(xiàn)。通過排除培根學(xué)派旅行者們在路旁可能采集到的鮮花,他們縮小了數(shù)學(xué)的規(guī)模。 自然的玩笑 我是一個培根學(xué)派的信徒。對我而言,布爾巴基綱領(lǐng)的一個主要不足是錯失了一種驚喜元素。布爾巴基綱領(lǐng)努力讓數(shù)學(xué)更有邏輯。當我回顧數(shù)學(xué)的歷史時,我看見不斷有非邏輯的跳躍、難以置信的巧合和自然的玩笑。大自然所開的最深刻玩笑之一是負1的平方根,1926年,物理學(xué)家埃爾文·薛定諤(Erwin Schrodinger)在發(fā)明波動力學(xué)時,將這個數(shù)放入他的波動方程。

埃爾文·薛定諤 當薛定諤開始思考如何將光學(xué)和力學(xué)統(tǒng)一時,他就是一只鳥。早在100多年前,借助于描述光學(xué)射線和經(jīng)典粒子軌跡的相同數(shù)學(xué),漢密爾頓統(tǒng)一了射線光學(xué)和經(jīng)典力學(xué)。薛定諤也希望用同樣的方式來統(tǒng)一波動光學(xué)和波動力學(xué)。當時,波動光學(xué)已經(jīng)存在,但波動力學(xué)尚未出現(xiàn)。薛定諤不得不發(fā)明波動力學(xué)來完成這一統(tǒng)一。開始時,他將波動光學(xué)作為一個模型,寫下機械粒子的微分方程,但這個方程沒有任何意義。這個方程看起來像連續(xù)介質(zhì)中的熱傳導(dǎo)方程。熱傳導(dǎo)與粒子力學(xué)之間沒有可見的相關(guān)性。薛定諤的想法看起來沒有任何意義。然而,奇跡出現(xiàn)了。薛定諤將負1的平方根放入機械粒子的微分方程,突然間,它就有意義了。突然間,它成為波動方程而不是熱傳導(dǎo)方程。薛定諤高興地發(fā)現(xiàn),這個方程的解與玻爾原子模型中的量化軌道相吻合。 結(jié)果,薛定諤方程準確描述了我們今天所知原子的每一種行為。這是整個化學(xué)和絕大部分物理學(xué)的基礎(chǔ)。負1的平方根意味著大自然是以復(fù)數(shù)而不是實數(shù)的方式運行。這一發(fā)現(xiàn)讓薛定諤和其他所有人耳目一新。薛定諤記得,當時,他14歲大的“女朋友”伊薩·榮格爾(Itha Junger)曾對他說:“嗨,開始時,你從來沒想過會出現(xiàn)這么多有意義的結(jié)果吧?” 在整個19世紀,從阿貝爾(Abel)、黎曼(Riemann)到維爾斯特拉斯(Weierstrass),數(shù)學(xué)家們一直在創(chuàng)建一個宏大的復(fù)變函數(shù)理論。他們發(fā)現(xiàn),一旦從實數(shù)推進到復(fù)數(shù),函數(shù)論就變得更深刻更強大。但是,他們一直將復(fù)數(shù)看作是人造結(jié)構(gòu),是數(shù)學(xué)家們從真實生活中發(fā)明的一種有用、優(yōu)雅的抽象概念。他們未曾料到,他們發(fā)明的這個人工數(shù)字事實上是原子運行的基礎(chǔ)。他們從未想象過,這個數(shù)字最初是出現(xiàn)在自然界。 大自然所開的第二個玩笑是量子力學(xué)的精確線性。事實上,物理對象的各種可能狀態(tài)構(gòu)成了一個線性空間。在量子力學(xué)被發(fā)明之前,經(jīng)典物理總是非線性的,線性模式只是近似有效。在量子力學(xué)之后,大自然本身突然變成了線性。這對數(shù)學(xué)產(chǎn)生了深刻的影響。19世紀,索菲斯·李(Sophus Lie)發(fā)展了他關(guān)于連續(xù)群的精致理論(elaborate theory),以期弄清楚經(jīng)典力學(xué)系統(tǒng)的行為。當時的數(shù)學(xué)家和物理學(xué)家對李群幾乎沒有任何興趣。李群的非線性理論對數(shù)學(xué)家來說過于復(fù)雜,對物理學(xué)家來說又過于晦澀。索菲斯•李在失望中離開了人世。50年后,人們發(fā)現(xiàn)大自然本身就是線性的,李代數(shù)的線性表示竟然是粒子物理的自然語言。作為20世紀數(shù)學(xué)的中心主題之一,李群和李代數(shù)獲得了新生。

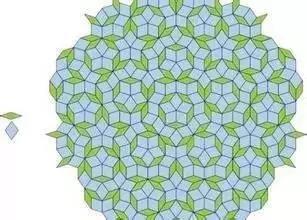

索菲斯·李 大自然的第三個玩笑是擬晶體(Quasi-crystals)的存在。19世紀,對晶體的研究導(dǎo)致了對歐幾里德空間中可能存在的離散對稱群種類的完整列舉。人們已經(jīng)證明:在三維歐幾里德空間中,所有離散對稱群僅包含3級、4級或6級的旋轉(zhuǎn)。之后,1984年,擬晶體被發(fā)現(xiàn)了,從液體金屬陣列中長出的真正固體物顯示了包含5重旋轉(zhuǎn)的二十面體的對稱性。與此同時,數(shù)學(xué)家羅杰·彭羅斯(Roger Penrose)發(fā)現(xiàn)了平面“彭羅斯拼磚法”。擬晶陣列是二維彭羅斯拼磚法的三維模擬。在這些發(fā)現(xiàn)之后,數(shù)學(xué)家不得不擴大晶體群理論,將合金擬晶體包含其中。這是還在發(fā)展中的一個重要研究項目。

彭羅斯拼磚 大自然開的第四個玩笑是擬晶和黎曼ζ函數(shù)零點(zeros of the Riemann Zeta function)在行為的相似性。黎曼ζ函數(shù)零點令數(shù)學(xué)家們著迷,因為所有的零點都落在一條直線上,沒有人知道這是為什么。著名的黎曼猜想是指:除了平凡的例外,黎曼ζ函數(shù)零點都在一條直線上。100多年來,證明黎曼猜想一直是年輕數(shù)學(xué)家們的夢想。我現(xiàn)在大膽提議:也許可以用擬晶體來證明黎曼猜想。你們中的部分數(shù)學(xué)家也許認為這個建議無關(guān)緊要。那些不是數(shù)學(xué)家的人可能對這個建議不感興趣。然而,我將這個問題放到你們面前,希望你們嚴肅思考。年輕時的物理學(xué)家里奧·齊拉特(Leo Szilard)不滿意摩西的十條誡命,寫了新十誡來替換它們。齊拉特的第二條誡律說:“行動起來,向有價值的目標前進,不問這些目標是否能達到:行動是模范和例子,而不是終結(jié)。” 齊拉特踐行了他的理論。他是第一個想象出核武器的物理學(xué)家,也是第一個積極以行動反對核武器使用的物理學(xué)家。他的第二條誡律也適用于這里。黎曼猜想的證明是一個值得為之的目標,我們不應(yīng)該問這個目標是否能實現(xiàn)。我將給你們一些這個目標可以實現(xiàn)的暗示。我將給數(shù)學(xué)家們一些建議,這是我在50年前成為一名物理學(xué)家之前獲得的忠告。我先談黎曼猜想,再談擬晶體。

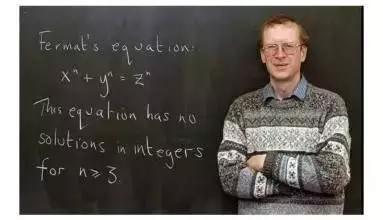

黎曼 直到最近,純數(shù)學(xué)領(lǐng)域還有兩個未解決的超級問題:費馬大定理的證明和黎曼猜想的證明。12年前,我在普林斯頓的同事安德魯·懷爾斯(Andrew Wiles)證明了費馬大定理,如今,只剩下黎曼猜想有待證明。懷爾斯對費馬大定理的證明不只是一個技術(shù)絕技,它的證明還需要發(fā)現(xiàn)和探索數(shù)學(xué)思想的新領(lǐng)域,這比費馬大定理本身更遼闊更重要。

安德魯·懷爾斯 正因如此,對黎曼猜想的證明也將導(dǎo)致對數(shù)學(xué)甚至物理學(xué)諸多不同領(lǐng)域的深刻認識。黎曼ζ函數(shù)和其他ζ函數(shù)也類似,它們在數(shù)論、動力系統(tǒng)、幾何學(xué)、函數(shù)論和物理學(xué)中普遍存在。ζ函數(shù)仿佛是通向各方路徑的交叉結(jié)合點。對黎曼猜想的證明將闡明所有這些關(guān)聯(lián)。就像每一位純數(shù)學(xué)領(lǐng)域里嚴肅的學(xué)生一樣,我年輕時的夢想是證明黎曼猜想。我有一些模糊不清的想法,認為可以引導(dǎo)自己證明這個猜想。最近幾年,在擬晶體被發(fā)現(xiàn)后,我的想法不再模糊。我在這里把它們呈現(xiàn)給有雄心壯志贏得菲爾茨獎的年輕數(shù)學(xué)家們。 擬晶體存在于一維、二維和三維空間。從物理學(xué)的角度看,三維擬晶體最為有趣,因為它們棲息于我們的三維世界,可以通過實驗加以研究。從數(shù)學(xué)家的角度來看,一維擬晶體比二維和三維擬晶體更為有趣,因為它們種類繁多。數(shù)學(xué)家這樣定義擬晶體:一個擬晶體是離散點群的分布,它們的傅立葉變換是離散點頻率。或簡而言之,一個擬晶體是一個有純點譜的純點分布。這個定義包括了作為特例的普通晶體,它們是擁有周期譜的周期分布。 將普通晶體排除在外,三維中的擬晶體只有極為有限的變形,它們均與二十面體有關(guān)。二維擬晶體數(shù)目眾多,粗略地講,一個獨特的類型與平面上每個正多邊形都相關(guān)聯(lián)。含五邊 形對稱的二維擬晶體是著名的平面彭羅斯拼磚。最后,一維擬晶體有更為豐富的結(jié)構(gòu),因為它們不受制于任何旋轉(zhuǎn)對稱。就我所知,目前還沒有對一維擬晶體存在情況的全數(shù)調(diào)查。現(xiàn)已知,一種獨特擬晶體的存在與每個皮索特-維貢伊拉卡文數(shù)(pisot Vijayaraghavan number)或PV數(shù)對應(yīng)。一個PV數(shù)是一個真正的代數(shù)整數(shù),是有整數(shù)系數(shù)(integer coefficients)多項式方程的根,其他所有根的絕對值都有小于1的絕對值。全部PV數(shù)的集合是無限的,并有非凡的拓撲結(jié)構(gòu)。所有一維擬晶體的集合都有一種結(jié)構(gòu),其豐富程度可與所有的PV數(shù)集合相比,甚至更豐富。我們并不確切地知道,一個由與PV數(shù)沒有關(guān)聯(lián)的一維擬晶體構(gòu)成的大世界正等待探索。 現(xiàn)在談一維準晶體與黎曼猜想的聯(lián)系。如果黎曼猜想是正確的,那么根據(jù)定義,ζ函數(shù)零點就會形成一個一維擬晶體。它們在一條直線上構(gòu)成了點質(zhì)量(point masses)的一個分布,它們的傅利葉變化同樣也是一個點質(zhì)量分布,前者的點質(zhì)量位于每個素數(shù)的對數(shù)處,其傅里葉變換點質(zhì)量位于每個素數(shù)的冪的對數(shù)處。我的朋友安德魯·奧德澤科(Andrew Odlyzko)發(fā)表了一個漂亮的ζ函數(shù)零點的傅利葉變換的計算機運算。這個運算精確地顯示了傅利葉變換的預(yù)期結(jié)構(gòu),在每一個素數(shù)或素數(shù)的冪的對數(shù)上有明顯的間斷性。 我的推測如下。假設(shè)我們并不知道黎曼猜想是否正確。我們從另一個角度來解決問題。我們努力獲得一維擬晶體的一個全數(shù)調(diào)查和分類。這就是說,我們列舉和分類擁有離散點譜的所有點分布。對新對象的收集和分類是典型的培根歸納活動。這也是適合于青蛙型數(shù)學(xué)家的活動。然后,我們發(fā)現(xiàn)眾所周知的與PV數(shù)相關(guān)的擬晶體,以及其它已知或未知的擬晶體世界。在其它眾多的擬晶體中,我們尋找一個與黎曼ζ函數(shù)相對應(yīng)的擬晶體,尋找一個與其它類似黎曼ζ函數(shù)的每個ζ函數(shù)相對應(yīng)的擬晶體。假設(shè)我們在擬晶體細目表中找到了一個擬晶體,其性質(zhì)等同于黎曼ζ函數(shù)零點。然后,我們證明了黎曼猜想,等待宣布菲爾茨獎的電話。 這是一種妄想。對一維準晶體進行分類極其困難,其困難程度不壓于安德魯·懷爾斯花7年時間所解決的問題。但是,如果我們以培根主義者的觀點來看,數(shù)學(xué)的歷史就是駭人聽聞的困難問題被初生牛犢不怕虎的年輕人干掉的歷史。對擬晶體分類是一個值得為之的目標,甚至是可以實現(xiàn)的目標。這個問題的困難程度不是像我這樣的老人能解決的,我將這個問題作一個練習(xí)留給聽眾中的年輕青蛙們。 艾布拉姆·貝塞克維奇和赫爾曼·外爾 現(xiàn)在,我介紹我所知道的幾位著名的鳥和青蛙。 1941年,我作為一名學(xué)生來到英國劍橋大學(xué),極其幸運地受教于俄羅斯數(shù)學(xué)家艾伯拉姆·薩莫羅維奇·貝塞克維奇(Abram Samoilovich Besicovitch)。時值第二次世界大戰(zhàn),劍橋只有很少的學(xué)生,幾乎沒有研究生。盡管當時我只有17歲,而貝塞克維奇已是一位著名教授,但是,他給了我相當多的時間和關(guān)注,我們成為終身朋友。在我開始從事和思考數(shù)學(xué)時,他塑造了我的性格。他在測量理論和積分方面上了許多精彩的課程,在我們因他大膽地濫用英語而哈哈大笑時,他只是親切地笑笑。我記得僅有一次,他被我們之間的玩笑惹怒。在沉默了一會后,他說:“先生們,有5000萬英國人講你們所講的英文。有1.5億俄羅斯人講我所講的英文。”

貝塞克維奇 貝塞克維奇是一只青蛙,年輕時,因解決一個名為掛谷問題(Kakeya Problem)的初等本平面幾何問題而出名。掛谷問題是這樣描述的:讓一條長度為1的線段按360度的角度在一個平面上自由轉(zhuǎn)動,這條線掃過的最小面積是多少?日本數(shù)學(xué)家掛谷宗一(Soichi Kakeya)在1917年提出這個問題,并成為之后十年內(nèi)未解決的著名問題。當時,美國數(shù)學(xué)界領(lǐng)袖喬治·伯克霍夫(George Birkhoff)公開聲稱,掛谷問題和四色問題是最著名的未解決問題。數(shù)學(xué)家們普遍相信,最小的面積應(yīng)該是π/8,即棒在三尖點內(nèi)擺線的面積(three-cusped hypocycloid)。三尖點內(nèi)擺線是一條優(yōu)美的三尖點曲線,它是一個半徑為四分之一的小圓圈在一個半徑為四分之三的定圓內(nèi)滑動時,動圓圓周上的一個點所繪制的軌跡。長度為1的線段在旋轉(zhuǎn)時始終與內(nèi)擺線相切,它的兩端也在內(nèi)擺線上。一條線段在旋轉(zhuǎn)時與內(nèi)擺線的三個點相切,這是一幅多么優(yōu)美的畫,絕大多數(shù)人相信它一定給出了最小面積。然后,貝塞克維奇給了大家一個驚喜:他證明,對任何正∈(positive ∈)來說,這一線段在旋轉(zhuǎn)時所掃過的面積小于∈。 實際上,在掛谷問題成為著名問題之前,貝塞克維奇已經(jīng)在1920年解決了這個問題,但在當時,貝塞克維奇本人甚至不知道掛谷提出了這個問題。1920年,他將解決方案用俄文發(fā)表在《彼爾姆物理和數(shù)學(xué)學(xué)會期刊》(Journal of the Perm Physics and Mathematics Society)上,這是一份不被廣泛閱讀的期刊。彼爾姆大學(xué)位于距離莫斯科東面1100公里的彼爾姆城,在俄羅斯革命之后,這個城市成為許多著名數(shù)學(xué)家的短暫避難所。他們出版了兩期《彼爾姆物理和數(shù)學(xué)學(xué)會期刊》,之后,期刊便在革命和內(nèi)戰(zhàn)的混亂中停刊了。在俄羅斯之外,這份期刊不僅不為人知,而且不可獲取。1925年,貝塞克維奇離開俄羅斯,來到哥本哈根,并在這里獲知到他已經(jīng)在5年前解決的著名掛谷問題。他將解決方案重新出版,這一次,論文用英文發(fā)表在德國著名的《數(shù)學(xué)期刊》(Mathematische Zeitschrift)上。正如貝塞克維奇所說,掛谷問題是一個典型的青蛙問題,一個與數(shù)學(xué)的其它方面沒有太多聯(lián)系的具體問題。貝塞克維奇給出了一個優(yōu)雅、深刻的解決方案,揭示出它與平面中點集結(jié)構(gòu)的一般定理之間的聯(lián)系。 貝塞克維奇的風(fēng)格體現(xiàn)在他的三篇最好的經(jīng)典文章中,這些文章的標題是:“平面點集之線性可測量的基本幾何性質(zhì)”(On the fundamental geometric properties),它們分別發(fā)表在1928年、1938年和1939年的《數(shù)學(xué)年鑒》(Mathematische Annalen)上。在這些論文中,他證明:平面上的每個線性可測量集可被分解為有規(guī)則和無規(guī)則的分支,規(guī)則分支在每個地方幾乎都有一個切線,而無規(guī)律分支都有一個零測量投射向幾乎所有方向。簡而言之,規(guī)則分支看起來像連續(xù)曲線,而無規(guī)則分支看起來不像連續(xù)曲線。無規(guī)則分支的存在和性質(zhì)與掛谷問題的貝塞克維奇解有聯(lián)系。他給我的工作之一是,在高維空間中將可測量集分為規(guī)則分支組件和無規(guī)則分支。雖然我在這個問題上一事無成,卻永遠被烙上了貝塞克維奇風(fēng)格。貝塞克維奇風(fēng)格是建筑學(xué)風(fēng)格。他用簡單元素建造出精美、復(fù)雜的建筑結(jié)構(gòu),通常情況下有層次計劃;當大廈建成時,通過簡單的論證就可從完整結(jié)構(gòu)中推導(dǎo)出意外的結(jié)論。貝塞克維奇的每項工作都是一件藝術(shù)品,像巴赫的賦格曲一樣精心構(gòu)成。 在跟隨貝塞克維奇做了幾年的學(xué)生后,我來到美國普林斯頓,認識了赫爾曼·外爾(Hermann Weyl)。外爾是一只典型的鳥,正如貝塞克維奇是一只典型的青蛙。幸運的是,在外爾退休回到位于蘇黎世的老家之前,我在普林斯頓高等研究所與他有一年的相處時間。他喜歡我,因為在這一年間,我在《數(shù)學(xué)年鑒》(Annals of Mathematics)上發(fā)表了有關(guān)數(shù)論的論文,在《物理評論》(Physics Review)上發(fā)表了量子輻射理論的論文。他是當時活在世上的少數(shù)幾位同時精通這兩領(lǐng)域的專家之一。他歡迎我到普林斯頓研究所,希望我像他一樣成為一只鳥。他失望了,我始終是一只固執(zhí)的青蛙。盡管我總是在各種各樣的泥洞附近閑逛,我一次只能關(guān)注一個問題,沒有尋找問題之間的聯(lián)系。對我而言,數(shù)論和量子理論是擁有各自美麗的兩個世界。我不像外爾一樣去發(fā)現(xiàn)構(gòu)建大設(shè)計的線索。

赫爾曼·外爾 外爾對量子輻射理論的偉大貢獻是他發(fā)明了規(guī)范場。規(guī)范場的想法有一段奇特歷史。1918年,在他統(tǒng)一廣義相對論和電磁學(xué)的理論中,他作為古典場論發(fā)明了它們,并稱之為“規(guī)范場”,因為它們關(guān)系到長度測量的不可積分性。他的統(tǒng)一理論立即遭到愛因斯坦的公開拒絕,經(jīng)歷了這個來自高層的霹靂之后,外爾并沒有放棄他的理論,只是進入別的領(lǐng)域。這個的理論沒有可驗證的實驗結(jié)果。1929年,在量子理論被其他人發(fā)明后,外爾意識到與經(jīng)典世界相比,他的規(guī)范場論更適合于量子世界,而他將經(jīng)典場論轉(zhuǎn)化為量子場論所做的事,就是將實數(shù)轉(zhuǎn)化為復(fù)數(shù)。在量子力學(xué)中,每個電荷的量子伴隨一個有相位的復(fù)雜波函數(shù),并且規(guī)范場涉及相位測量的不可積分性有關(guān)。規(guī)范場可以精確地與電磁勢等同,電荷守恒定律成為局部規(guī)范不變性理論的推論。 從普林斯頓回到蘇黎世4年后,外爾去世了,我應(yīng)《自然》之邀為他撰寫訃告。“在20世紀開始從事其數(shù)學(xué)生涯的所有活著的數(shù)學(xué)家中,”我寫道,“赫爾曼·懷爾是在最多的不同領(lǐng)域做出了重大貢獻的人物之一。他堪與19世紀最偉大的全能數(shù)學(xué)家希爾伯特和龐加萊相提并論。活著的時候,他生動地體現(xiàn)了純數(shù)學(xué)與理論物理前沿的聯(lián)系。現(xiàn)在,他去世了,這種聯(lián)系中斷了,我們期望直接借助于創(chuàng)造性的數(shù)學(xué)想象來理解物質(zhì)世界的時代結(jié)束了。”我哀傷于他的逝世,但我并不希望追隨他的夢想。我高興地看到純數(shù)學(xué)和物理學(xué)在向截然相反的方向前進。 訃告以外爾為人的概述結(jié)束:“外爾的性格是一種審美感,這主導(dǎo)了他對所有問題的思考。有一次,他曾半開玩笑地對我說,‘我的工作總是努力將真與美統(tǒng)一起來;但是,如果只能選擇其中之一,那么我選擇美。’這段話是對他個性的完美概括,表明他對自然終極和諧的深刻信念,自然的規(guī)律必將以數(shù)學(xué)美的形式呈現(xiàn)出來。這表明他對人類弱點的認識,他的幽默總會讓他不至于顯得傲慢自大。他在普林斯頓的朋友還記得我最后一次見他的模樣:那是去年四月在普林斯頓高等研究院舉行的春之舞會上:一個高大、和藹、快樂的人,盡情地自我享受,他明朗的身架和輕快的步伐讓人一點看不出他已經(jīng)69歲。” 外爾逝世后的五十年是實驗物理和觀察天文學(xué)的黃金時代,也培根學(xué)派旅行者收集事實、青蛙們在我們生存的小片沼澤地上探索的黃金時代。在這50年中,青蛙們積累了大量的有關(guān)宇宙結(jié)構(gòu)、眾多粒子和其間相互作用的詳盡知識。在持續(xù)探索新領(lǐng)域的同時,宇宙變得越來越復(fù)雜。不再是展現(xiàn)外爾數(shù)學(xué)簡潔和美麗的大設(shè)計 ,探索者發(fā)現(xiàn)了夸克和伽瑪射線爆等奇異事件,以及超對稱和多重宇宙等新奇概念。與此同時,在持續(xù)探索混沌和許多被電子計算機打開的新領(lǐng)域時,數(shù)學(xué)在變得越來越復(fù)雜。數(shù)學(xué)家發(fā)現(xiàn)了可計算性的中心謎團,這個猜想表示為P不等于NP。這個猜想聲稱:存在這樣的數(shù)學(xué)問題,它的個案可以被很快解決,但沒有適用于所有情形的快速算法可解決所有問題。這個問題中最著名的例子是旅行銷售員問題,即在知道每兩個城市之間距離的前提下,尋找這位銷售員在這一系列城市間旅行的最短路徑。所有的專家都相信這是猜想是正確的,旅行銷售員的問題是P不等于NP的實際問題。但沒有人知道證明這一問題的一點線索。在赫爾曼·外爾19世紀的數(shù)學(xué)世界中,這個謎團甚至還沒有形成。 楊振寧和尤里·曼寧 對鳥們來說,最近五十年是艱難時光。然而,即使在艱難時代,也有事情等著鳥們?nèi)プ觯麄冇赂业厝ソ鉀Q這些事情。在赫爾曼·外爾離開普林斯頓后不久,楊振寧(Frank Yang)從芝加哥來到普林斯頓,搬進了外爾的舊居,在我這一代的物理學(xué)家中,他接替外爾的位置成為一只領(lǐng)頭鳥。

楊振寧 在外爾還活著時,楊振寧和他的學(xué)生羅伯特·米爾斯(Robert Mills)發(fā)現(xiàn)了非阿貝爾規(guī)范場(non-Abelian gauge fields)的楊-米爾斯理論,這是外爾規(guī)范場思想的一個漂亮外推。外爾的規(guī)范場是一個經(jīng)典數(shù)量,滿足了乘法交換定律。楊-米爾斯理論有一個不交換的三重規(guī)范場(triplet of gauge fields)。它們滿足量子力學(xué)自旋三分量的交換法則,這是最簡單的非阿貝爾躺代數(shù)A2(non-abelian lie algebra A2)的生成子。這個理論后來如此普遍,以至規(guī)范場論成為任何有限元李代數(shù)的生成子。有了這種普遍性,楊—米爾斯規(guī)范場理論為所有已知粒子和其相互作用提供了一個模型框架,這個模型就是今天粒子物理學(xué)的標準模型。通過證明愛因斯坦的重力場論適合于同樣的框架,以克里斯托夫三指標符號規(guī)取代范場的作用,楊振寧為這個理論上寫下點睛之筆。 在他1918年一篇論文的附錄里,加上1955年為慶祝他70歲生日而出版的論文選集中,外爾闡述了他對規(guī)范場理論的最后想法(這是我的翻譯):“對我的理論最強有力的辯護應(yīng)該是:規(guī)范場不變性與電荷守恒相關(guān),正如坐標不變性與能量動量守恒的相關(guān)性。”30年后,楊振寧來到瑞士蘇黎世,參加外爾百歲誕辰慶典。楊振寧在演講中引用這段話,作為外爾提出將規(guī)范場不變性作為物理學(xué)統(tǒng)一原理的思想證據(jù)。楊振寧繼續(xù)說:“通過理論和實驗的發(fā)展,今天我們已經(jīng)認識到:對稱性、李群和規(guī)范場不變性在確定物質(zhì)世界的基本作用力中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。我將之稱為對稱支配相互作用基本原理。”對稱支配相互作用的觀點,是楊振寧對外爾言論的概括。外爾發(fā)現(xiàn)規(guī)范場不變性與物質(zhì)守恒定律有密切關(guān)系。但他只能走這一步,不能走得太遠,因為他只知道可交換為阿貝爾域的規(guī)范場不變性。借助于非阿貝爾規(guī)范場產(chǎn)生的非平凡李代數(shù),場之間形成的相互作用變得獨特,因此,對稱性支配相互作用。這是楊振寧對物理學(xué)的偉大貢獻。這是一只鳥的貢獻,它高高地飛翔在諸多小問題構(gòu)成的熱帶雨林之上,我們中的絕大多數(shù)在這些小問題耗盡了一生的時光。 我深深敬重的另一只鳥是俄羅斯數(shù)學(xué)家尤里·曼寧(Yuri Manin),他最近出版了一本名為《數(shù)學(xué)如隱喻》(Mathematics as Metaphor)的隨筆。這本書以俄文在莫斯科出版,美國數(shù)學(xué)協(xié)會將之譯為英文出版。我為英文版書作序。在這里,我簡單引用我的序言:“對鳥們來說,《數(shù)學(xué)如隱喻》是一個好口號。它意味著數(shù)學(xué)中最深刻的概念是將一個世界的思想與另一個世界的思想聯(lián)系起來。在17世紀,笛卡爾用他的坐標概念將彼此不相干的代數(shù)學(xué)和幾何學(xué)聯(lián)系起來;牛頓用他的流數(shù)(fluxions)概念將幾何學(xué)和力學(xué)的世界聯(lián)系起,今天,我們將這種方法稱為微積分學(xué)。19世紀,布爾(Boole)用他的符號邏輯(symbolic logic)概念將邏輯與代數(shù)聯(lián)系起來;黎曼用他的黎曼曲面概念將幾何和分析的世界聯(lián)系起來。坐標、流數(shù)、符號邏輯和黎曼曲面,都是隱喻,將詞的意義從熟悉的語境拓展到陌生的語境。曼寧將數(shù)學(xué)的未來看成是對可見但仍不可知的隱喻的一個探索。最深刻的一個隱喻是數(shù)論和物理學(xué)之間在結(jié)構(gòu)上的相似性。在這兩個領(lǐng)域中,他看到并行概念誘人的一暼,對稱性將連續(xù)與離散聯(lián)結(jié)起來。他期待一種名為數(shù)學(xué)量化(quantization of mathematics)的統(tǒng)一。”

《數(shù)學(xué)如隱喻》(Mathematics as Metaphor) “曼寧不認可培根主義者的故事。1900年,希爾伯特在巴黎的國際數(shù)學(xué)家大會上提出著名的23個問題,規(guī)劃了20世紀的數(shù)學(xué)議程。根據(jù)曼寧的觀點,希爾伯特的問題是對數(shù)學(xué)中心議題的一種干擾。曼寧認為數(shù)學(xué)的重要進展來自綱領(lǐng),而非問題。通常情況下,問題是通過采用老想法的新方法而得以解決。研究綱領(lǐng)是誕生新想法的苗圃。他認為,以一種更抽象語言重寫了整個數(shù)學(xué)的布爾巴基綱領(lǐng)是20世紀許多新思想的源泉。他將統(tǒng)一了數(shù)論和幾何學(xué)的朗蘭茲綱領(lǐng)視為21世紀新思想的希望之泉。解決了著名未解決問題的人會贏得大獎,但只有提出新綱領(lǐng)的人才是真正的先鋒。” 俄文版的《數(shù)學(xué)如隱喻》中有十個篇章在英文版中被刪除了。美國數(shù)學(xué)學(xué)會認為,英文讀者不會對這些篇章產(chǎn)生興趣。這種刪除是雙重不幸。第一,作為一位非凡的數(shù)學(xué)家,曼寧廣博的興趣遠遠超越了數(shù)學(xué),但英文版讀者只能看見觀點被攔截的曼寧;第二,我們看見的是觀點被截斷的俄羅斯文化,相比較于英語言文化,俄羅斯文化沒有那么多的分門別類,它讓數(shù)學(xué)家與歷史學(xué)家、藝術(shù)家和詩人有更密切的接觸。 約翰·馮·諾伊曼 約翰·馮·諾伊曼(John von Neumann)是20世紀數(shù)學(xué)中另一位重要人物。馮•諾伊曼是一只青蛙,他用自己驚人的技術(shù)技能解決了數(shù)學(xué)和物理學(xué)眾多分支領(lǐng)域中的問題。從創(chuàng)立數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)開始,他發(fā)現(xiàn)了集合論的第一個令人滿意的公理集,避免了康托(Cantor)在試圖解決無窮集和無窮數(shù)時遇到的邏輯悖論。幾年后,馮·諾伊曼的鳥類朋友庫特·哥德爾(Kurt Godel)用他的公理集證明了數(shù)學(xué)中的不可判定性命題。

約翰·馮·諾伊曼 哥德爾的定理讓鳥們對數(shù)學(xué)有了新看法。哥德爾之后,數(shù)學(xué)不再是與獨特真理概念捆綁在一起的單一結(jié)構(gòu),而是帶有不同公理集和不同真理概念的結(jié)構(gòu)群島。哥德爾證明數(shù)學(xué)不可窮盡。無論選擇怎樣的公理集作為基礎(chǔ),鳥們總能找到這些公理不能回答的問題。 馮·諾伊曼從數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的奠定邁向了量子力學(xué)基礎(chǔ)的奠定。為了給量子力學(xué)一個堅實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),他創(chuàng)立了一個宏大的算子環(huán)理論(theory of rings of operator)。每個可觀察量都可以由一個線性算子來代表,量子行為的特殊性可由算術(shù)代數(shù)忠實地代表。正如牛頓發(fā)明了描述經(jīng)典力學(xué)的微積分,馮•諾伊曼發(fā)明了描述量子力學(xué)的算子環(huán)理論。 馮·諾伊曼在幾個領(lǐng)域做出了奠基性貢獻,特別是從博弈論到數(shù)字計算機的設(shè)計。在他生命的最后十年里,他深深了陷到計算機里。他對計算機的興趣如此強烈,以至決定不僅要研究它們的設(shè)計,而且還要用真正的硬件和軟件構(gòu)建一臺可做科學(xué)研究的計算機。我對馮·諾伊曼在普林斯頓高等研究所的早期計算機有生動清晰的記憶。那時,他有兩個主要的科學(xué)興趣:氫彈和氣象學(xué)。夜晚,他用計算機做氫彈問題,白天,則做氣象學(xué)問題。白天,游蕩在計算機大樓里的許多人都是氣象學(xué)家,他們的領(lǐng)導(dǎo)是朱爾·查耐(Jule Charney)。查耐是一位真正的氣象學(xué)家,妥善謙卑地討論天氣變幻莫測的神秘,懷疑計算機解決這個神秘的能力。我聽過馮·諾伊曼以這個問題為主題的一次演講。如往常一樣,他充滿自信地說:“計算機將使我們能夠在任何時刻將大氣劃分為穩(wěn)定域和不穩(wěn)定域。我們可以預(yù)測穩(wěn)定域,我們能夠控制不穩(wěn)定域。” 馮·諾伊曼相信,任何不穩(wěn)定域都可以通過明智而審慎的小擾動來推動,推動它向任何所期望的方向移動。小擾動可以通過攜帶煙霧發(fā)生器的飛機艦隊來實施,在擾動效果最佳的地方吸收太陽光,提高或降低局部溫度。特別是,通過盡早鑒不穩(wěn)定域,我們能在颶風(fēng)之初將之停止,然后在該區(qū)域氣溫上升并形成漩渦之前,降低其氣溫。馮·諾伊曼在1950年指出,只需用十年的時間就能建造足以精確診斷大氣中穩(wěn)定和不穩(wěn)定區(qū)域的強大計算機。一旦能夠精確診斷,我們就能在短時間內(nèi)實施天氣控制。他期望能在20世紀60年代的十年中,對天氣的實際控制成為常規(guī)操作。 馮·諾伊曼當然錯了。他錯在不知道混沌(chaos)。我們現(xiàn)在明白,當大氣運動局部不穩(wěn)定時,實際上常常是發(fā)生了混沌。“混沌”意味著剛開始聚攏在一起運動會隨著時間推進而呈指數(shù)般離散。當運動成為混沌時,它就不可預(yù)測,小擾動不可能將之推向可預(yù)測的穩(wěn)定運動。小擾動通常是將之推向另一種同樣不可預(yù)測的混沌運動。所以,馮·諾伊曼控制天氣的戰(zhàn)略思想破產(chǎn)了。最終,他是一位偉大的數(shù)學(xué)家,但也是一位中庸的氣象學(xué)家。 1963年,在馮·諾伊曼逝世6年后,愛德華·勞倫茲發(fā)現(xiàn)氣象方程的解總是混沌。勞倫茲是一位氣象學(xué)家,通常也被認為是混沌的發(fā)現(xiàn)者。他在氣象學(xué)的背境中發(fā)現(xiàn)了混沌現(xiàn)象,并賦予它們一個現(xiàn)代化的名字。事實上,早在1943年在劍橋的一次演講中,我已聽數(shù)學(xué)家瑪麗·卡特賴特描述了同樣的現(xiàn)象,比勞倫茲早20年。卡特賴特1998年以97歲高齡逝世,她以不同的名稱稱呼這種現(xiàn)象,但他們講述的是同一現(xiàn)象。她是在描述一種非線性放大器振動的范德波爾方程的解中發(fā)現(xiàn)了這些現(xiàn)象。范德波爾方程在第二次世界大戰(zhàn)中變得重要,因為在早期的雷達系統(tǒng),非線性放大器要為發(fā)報機提供動力。發(fā)報機工作不規(guī)則時,空軍就會責(zé)備制造商生產(chǎn)了有缺陷的放大器。瑪麗·卡特賴特被請來尋找問題。她發(fā)現(xiàn)問題出在在范德波爾方程。她指出,范德波爾方程的解有精確的混沌行為,這正在空軍所抱怨的。在我聽馮·諾伊曼談?wù)撎鞖饪刂浦?年,我已經(jīng)從瑪麗•卡特賴特處得知所有的混沌問題,但我沒有遠見卓識足以將二者聯(lián)系起來。我從來不曾想到:范德波爾方程所描述的不規(guī)則行為可用于天氣預(yù)報的研究。如果我是一只鳥而不是一只青蛙,我也許能看出其中的聯(lián)系,也許就能幫助馮•諾伊曼解決許多麻煩。如果他在1950年就知道混沌,那么他會深入地思考這個問題,并會在1954年就混沌問題談一些重要的見解。 在走向生命盡頭之時,馮·諾伊曼陷入了麻煩。因為他是一只真正的青蛙,但每個人都期望他是一只飛翔的鳥。1954年,國際數(shù)學(xué)家大會在荷蘭阿姆斯特丹舉行。國際數(shù)學(xué)家大會每四年舉辦一次,應(yīng)邀在大會開幕式上作演講是一個崇高的榮譽。阿姆斯特丹大會的組織者邀請馮·諾伊曼作大會主題演講,希望能再現(xiàn)希爾伯特1990年在巴黎大會上的盛況。正如希爾伯特提出的未解決問題指引了20世紀前半葉的數(shù)學(xué)發(fā)展,馮·諾伊曼應(yīng)邀為20世紀后半葉的數(shù)學(xué)指點江山。馮·諾伊曼演講的題目已經(jīng)在大會綱要中公布了。它是:《數(shù)學(xué)中未解決的問題——大會組委會邀請演講》。然而,會議結(jié)束后,包含所有演講內(nèi)容的完整會議記錄出版了,除了馮·諾伊曼的這篇演講之外。會議記錄中有一空白頁,上面只寫著馮·諾伊曼的名字和演講題目,下面寫著:“演講文稿尚未獲取。” 究竟發(fā)生了什么事?我知道所發(fā)生的事情,因為1954年9月2日,星期四,下午3:00,我正坐在阿姆斯特丹音樂廳的聽眾席上。大廳里擠滿了數(shù)學(xué)家,所有人都期望在這樣一個歷史時刻聆聽一個精彩絕倫的演講。演講結(jié)果卻是令人非常失望。馮•諾伊曼可能在幾年前就接受邀請做這樣一個演講,然后將之忘到九宵云外。諸事纏身,他忽略了準備演講之事。然后,在最一刻,他想起來他將旅行到阿姆斯特丹,談一些有關(guān)數(shù)學(xué)的事;他拉開一個抽屜,從中抽出一份20世紀30年代的老演講稿,彈掉上面灰塵。這是一個有關(guān)算子環(huán)的演講,在30年代是一個全新、時髦的話題。沒有談任何未解決的問題,沒有談任何未來的問題。沒有談任何計算機,我們知道這是馮·諾伊曼心中最親愛的話題,他至少應(yīng)該談一些有關(guān)計算機的新的、激動人心的事。音樂廳里的聽眾開始變得焦躁不安。有人用全音樂廳里的人都能聽見的聲音大聲說:“Aufgewarmte suppe”,這是一句德國,意思是“先將湯加熱(warmed-up soup)”。1954年,絕大多數(shù)數(shù)學(xué)家都懂德語,他們明白這句玩笑的意思。馮·諾伊曼陷入深深的尷尬,匆匆結(jié)束演講,沒有等待任何提問就離開了音樂廳。 弱混沌 如果馮·諾伊曼在阿姆斯特丹演講時對混沌略有了解,那么他可能提出的未解決問題之一應(yīng)該是弱混沌。50多年后的今天,弱混沌依然是尚未解決的問題。這個問題是要明白為什么混沌運動常常受到邊界約束,不會引發(fā)任何猛烈的動蕩。弱混沌的一個好例子是太陽系中行星和衛(wèi)星的軌道運動。科學(xué)家們最近發(fā)現(xiàn),這些運動是弱混沌。這是一個令人震驚的發(fā)現(xiàn),顛覆了太陽系作為有序穩(wěn)定運動最好例證的傳統(tǒng)概念。200年前,法國天文學(xué)家、數(shù)學(xué)家拉普拉斯(Laplace)認為,他已經(jīng)證明了太陽系是穩(wěn)定的。現(xiàn)在看來拉普拉斯錯了。軌道的精確數(shù)值積分清楚地顯示,相鄰軌道呈現(xiàn)指數(shù)級偏離。在經(jīng)典力學(xué)的世界里,弱混沌似乎無處不在。 在長期積分(long-term integration)做出來之前,人們從未想象過太陽系中的混沌行為,因為這種混沌是弱的。弱混沌意味著相鄰軌道呈指數(shù)級離散,卻不會離散得太遠。這種離散開始時以指數(shù)級速度增長,但隨后就維持在邊界處。因為行星運動的離散是弱的,所以太陽系能在40億多年的時光里得以生存。盡管這種運動是混沌的,但行星從來不會在遠離它們所熟悉的地區(qū)漫游,因此,太陽系作為一個整體從來不曾分崩離析。盡管混沌無處不在,但拉普拉斯將太陽系當作像時鐘運動一樣完美的觀點離事實并不遙遠。 在氣象學(xué)領(lǐng)域,我們看到了相同的弱混沌現(xiàn)象。盡管新澤西的天氣糟糕地混沌,但這種混沌嚴格有限。夏天和冬天有著不可預(yù)測的溫和或嚴厲,我們卻能可靠地預(yù)測:氣溫絕對不會升至45攝氏度或低到零下30攝氏度,這是經(jīng)常出現(xiàn)在印度和明尼蘇達的極端情況。物理學(xué)中沒有守恒定律禁止新澤西的氣溫不可以升至印度一樣的溫度,或禁止新澤西的氣溫不能降低到明尼蘇達的氣溫。混沌的弱點成為這個星球上生命長期生存的關(guān)鍵。弱混沌在賦予我們各種挑戰(zhàn)性天氣的能力的同時,也保護我們不致遭受危及我們生存的劇烈溫差波動。我們還不能理解混沌保持這種仁慈之弱的原因。這是今天在座的年輕青蛙們可以帶回家的另一個未解決問題。我挑戰(zhàn)你們弄明白這個問題:為什么在各種動力系統(tǒng)中觀察到的混沌均是普遍微弱。 混沌的特征已被眾多的數(shù)據(jù)和無止境的美麗圖片所勾勒,但卻缺少嚴格理論。嚴謹理論賦予一個課題以智力的深度和精確。在你能證明一個嚴格理論之前,你不可能全面理解你所關(guān)注的概念的意義。在混沌領(lǐng)域,我知道只有一個嚴格理論在1975年被李天巖(Tien-Yien Li)和吉姆·約克(Jim Yorke)所證明,這篇短論文的題目是:《周期三蘊含混沌》(Period Three Implies Chaos)。李-約克論文是數(shù)學(xué)文獻中不朽的珍寶。他們的理論將非線性地圖的區(qū)間擴展至它本身。當被當作是一個經(jīng)典粒子的軌道時,點位置的連續(xù)性就能重復(fù)。如果一個點在N次映像之后又回到它原始的位置,那么這個軌道就有N個周期。由此而論,如果一個軌道從所有的周期軌道中離散,那么這個軌道就被定義為混沌。這個理論表明,如果單個軌道擁有三個存在周期,那么混沌軌道就是存在的。這個證明簡潔、短小。在我的印象里,這個理論和它的證明投向混沌基本特征的光芒勝過幾千張美麗圖片。它解釋了混沌為什么在這個世界里普遍存在,但沒有解釋混沌為什么總是這樣弱,這是留給未來的一個任務(wù)。我相信,在證明有關(guān)弱混沌的嚴謹定理之前,我們是不會從根本上理解弱混沌。 弦理論家 我想在弦理論上講幾句。只講幾句,是因為我對弦理論知之甚少。我從來沒有勞心費神地學(xué)習(xí)這個理論,或自己花功夫去研究它。但是,當我在普林斯頓研究所有一個家時,我周圍環(huán)繞著弦理論專家,我有時能聽到他們之間的談話。偶爾,我也能明白一點點他們談話的內(nèi)容。有三件事情是顯而易見:第一,他們正在做第一流的數(shù)學(xué),從而讓邁克爾·阿蒂亞(Michael Atiyah)、伊薩多·辛格(Isadore Singer)這樣的領(lǐng)袖級純數(shù)學(xué)家也愛上弦理論,它開啟了一個有新想法和新問題的全新數(shù)學(xué)分枝,最不尋常的是,它賦予數(shù)學(xué)一種解決老問題的新方法,這些老問題以前是不能解決的;第二,這些弦理論學(xué)家認為自己是物理學(xué)家而非數(shù)學(xué)家。他們相信自己的理論描述了物質(zhì)世界的一些真實東西;第三,還沒有任何證明顯示這個理論與物理學(xué)相關(guān)。這個理論至今尚未被實驗所證明。這個理論還在它自己的世界里,遠離物理學(xué)。弦理論學(xué)家們付出艱苦努力,試圖演繹這個可能在真實世界里被檢驗的理論的結(jié)果,但至今尚未成功。 我的同事愛德華·威騰(Ed Witten)、胡安·馬爾達西那(Juan Maldacena)和其他創(chuàng)建弦理論的人,都是鳥,他們飛翔在高高的天空,俯覽遠隔千里的眾山全貌。在世界各地的大學(xué)里,幾千名在弦理論上埋頭苦干的謙卑實踐者是青蛙,他們探索那些鳥們在地平線上第一次看到的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)的細節(jié)。我對弦理論的憂慮是從社會學(xué)角度而不是科學(xué)角度。成為發(fā)現(xiàn)新聯(lián)系和探求新方法的第一批幾千名弦理論學(xué)家之一,這是一個光榮的事;但成為第二批或萬名弦理論學(xué)家之一,則不是一件光榮的事。今天,世界各地分布著上萬名弦理論學(xué)家。對第1萬名或第2000名科學(xué)家來說,情形是危險的。不可預(yù)測事情可能會發(fā)生,比如形勢變化,弦理論不再時髦。這樣的事情也可能發(fā)生:9000名弦理論學(xué)家可能會失業(yè)。他們在一個狹窄的領(lǐng)域接受訓(xùn)練,在其它科學(xué)領(lǐng)域可能無法被聘用。 為什么如此之多的年輕人被弦理論所吸引?這種吸引部分可能是智力因素。弦理論如此大膽、在數(shù)學(xué)上如此高貴。但這種吸引也可能是社會因素。弦理論吸引人的原因是它能提供職位。那么,為什么弦理論領(lǐng)域能提供這么多的職位呢?因為弦理論是廉價的。如果你是某個偏遠地方的大學(xué)物理學(xué)主任,沒有多少錢,你無法承擔建造一個做物理實驗的現(xiàn)代化實驗室,但你有能力聘請幾位弦理論學(xué)家,因此,你提供了幾個弦理論的職位,這樣,你就擁有了一個現(xiàn)代化的物理系。對提供職位的系主任而言、對接受這些職位的年輕人而言,這是多么大的吸引力!然而,對年輕人和科學(xué)的未來而言,這是危險有害的情形。我并不是說我們應(yīng)該在年輕人發(fā)現(xiàn)弦理論激動人心時勸阻他們不要從事這項研究。我的意思是我們應(yīng)該給他們可替代的選擇,讓他們不致于因經(jīng)濟需求而被迫進入弦理論。 最后,我想談?wù)勎覍ο依碚撐磥淼耐茰y。我的推測可能是錯的。我從來沒有幻想過我能預(yù)測未來。我告訴你們我的推測,只是想給你們一些思考的問題。我認為,弦理論不可能完全成功或完全無用。所謂完全成功,我的意思是它是一種完全的物理理論,解釋了粒子和其間相互作用的所有細節(jié)。所謂完全的無用,我的意思是它保留了一種純數(shù)學(xué)的美麗。我的推測是,弦理論將在完全成功與完全失敗之間的某一處終結(jié)。我認為它應(yīng)該類似于李群,這是索菲斯·李(Sophus Lie)在19世紀為經(jīng)典物理創(chuàng)建的一個數(shù)學(xué)框架。所以,只要物理學(xué)保持其經(jīng)典性,李群就是一個失敗。它們是一個尋找問題的解決方案。但另一方面,五十年后,量子革命改變了物理學(xué),李代數(shù)找到用武之地:成為認識量子世界對稱性中心作用的關(guān)鍵。我期望今后五十年或一百年中,物理學(xué)的另一場革命會引入我們今天一無所知的新概念,這些新概念將賦予弦理論一種全新的意義。在此之后,弦理論會突然發(fā)現(xiàn)自己在宇宙中應(yīng)有的位置,提出對真實世界可經(jīng)測試的陳述。我警告你們:這個有關(guān)未來的猜測可能是錯的,它本身具有證偽性的美德,(科學(xué)哲學(xué)大師)卡爾·波普爾(karl Popper)說,這正是科學(xué)命題的特點。明天,它可能會被來自大型強子對撞機的新發(fā)現(xiàn)所推翻。 再談曼寧 在結(jié)束這個演講之際,我再回到曼寧和他的書《數(shù)學(xué)如隱喻》。這本書主要談數(shù)學(xué),但它也許會讓西方讀者感到吃驚,因為作者用同樣的文才描述了其它主題,比如集體無意識、人類語言的起源、孤獨癥心理學(xué)、魔術(shù)師在諸多神話文化里的作用。對他的俄羅斯的同胞來說,如此豐富的興趣專長并不令人驚訝。俄羅斯知識分子保持了老俄羅斯知識階層的驕傲傳統(tǒng),科學(xué)家、詩人、藝術(shù)家和音樂家屬于一個獨立階層。今天依然如此,我們在契訶夫的戲劇中看見他們:一群理想主義者因疏遠迷信的社會和反復(fù)無常的政府而聯(lián)結(jié)在一起。在俄羅斯,數(shù)學(xué)家、作曲家和電影制片人傾心交談,一同走在冬夜的雪地里,圍坐在一瓶酒的周圍,分享著彼此的思想。 曼寧是一只鳥,他的視野超越了數(shù)學(xué)疆界進入了更廣闊的人類文化地貌。他的興趣愛好之一是瑞士心理學(xué)家卡爾·榮格(C.G榮格1875年7月26日——1961年6月6日,瑞士著名的心理學(xué)家和分析心理學(xué)的創(chuàng)始人。)發(fā)明的原型理論。榮格認為,原型是一種根植于一種我們共同分享的集體無意識之中的精神意象。原型所擁有的這種強烈感情是已經(jīng)丟失的集體悲歡喜樂記憶的遺跡。曼寧說,為了尋找這種理論的啟發(fā)性,我們不必將榮格的理論作為一種真理來接受。 三十多年前,歌手莫尼克 莫瑞利(Monique Morelli)錄制了一盤皮埃爾 邁克奧蘭(Pierre Macorlan)作詞的唱片。其中一首歌是《死城》(La ville Morte),縈繞于心的旋律切合著莫瑞利深沉的低音,隨著歌聲的對位,一個具有強烈沖擊力的死城形象生動地出現(xiàn)了。歌聲并沒有特殊之處: “當我們走進這座死城,我的手牽著瑪戈特……我們帶著受傷的腳從墓地中走出,沉默無言,走過這些沒有上鎖的門,這些模模糊糊可以瞥見的洞,我們走過這些門,沉默無言,垃圾埇里充滿驚聲尖叫。” 每次聆聽這首歌,我的情感都極為強烈。我常常問自己:為什么這首歌的簡單歌詞似乎與一些深厚的無意識記憶產(chǎn)生了共鳴?那些死亡的靈魂似乎通過莫瑞利的歌聲在述說。現(xiàn)在,意料之外,我在曼寧的書中找到了答案。在“空城原型”一章中,曼寧描述了從古至今,從人類聚集在城市開始,從人類聚集成軍隊去蹂躪它們開始,死城原型如何在建筑學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)和電影的創(chuàng)作中反復(fù)出現(xiàn)。在邁克奧蘭歌詞中,一位述說主角是一位占領(lǐng)軍中的老兵,當他與妻子穿過那座塵埃滿布的死城時,他聽到了更多:“在一個時辰的時間里,在一個老兵夢里,神奇號角聲復(fù)活了。” 邁克奧蘭的歌詞和莫瑞斯的歌聲好像喚醒了來自我們集體無意識的一個夢,一位在死城中穿越的老兵的夢。像死城的概念一樣,集體無意識的概念可能就是一個神話。曼寧的篇章描繪了這兩個可能的神秘概念投向彼此的隱晦之光。他將集體無意識描述為一種無理性力量,這種強大的力量將我們拉向死亡和毀滅。死亡之城的原型是自從城市和搶劫軍隊出現(xiàn)后,幾百座真正被毀滅的城市的痛苦的升華。我們逃離瘋狂的集體無意識的唯一方法是基于希望和理性的理智集體意識。我們今天文明面臨的偉大任務(wù)是創(chuàng)建這樣一個集體意識。 (譯者說明:在翻譯后本文后,我請一位數(shù)學(xué)家朋友幫助校譯,他推薦了發(fā)表在2010年第一卷《數(shù)學(xué)譯林》上的一篇譯文“飛鳥與青蛙”,文章的譯者是趙振江,校譯是陸柱家。我根據(jù)這篇譯文對自己的譯文進行了校譯,特別是其中的數(shù)學(xué)術(shù)語部分,特此說明。) |

免責(zé)聲明:本站部分文章和圖片均來自用戶投稿和網(wǎng)絡(luò)收集,旨在傳播知識,文章和圖片版權(quán)歸原作者及原出處所有,僅供學(xué)習(xí)與參考,請勿用于商業(yè)用途,如果損害了您的權(quán)利,請聯(lián)系我們及時修正或刪除。謝謝!

始終以前瞻性的眼光聚焦站長、創(chuàng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,為您提供最新最全的互聯(lián)網(wǎng)資訊,幫助站長轉(zhuǎn)型升級,為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者提供更加優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)信息和品牌營銷服務(wù),與站長一起進步!讓互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者不再孤獨!

掃一掃,關(guān)注站長網(wǎng)微信

大家都在看

大家都在看